2.0 ℓ化で「シビックType R」は次章へ

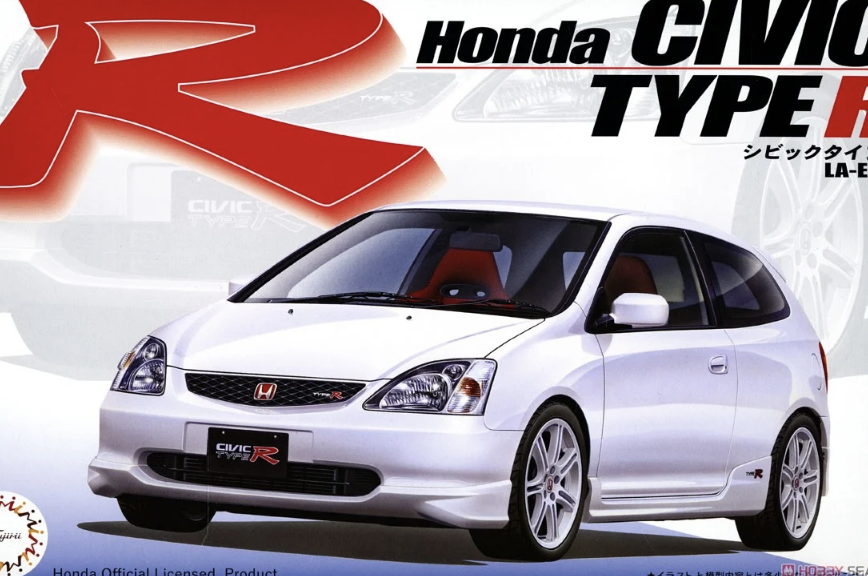

2001年10月、シビック Type Rは2代目EP3へ進化。

生産拠点は英国スウィンドン、排気量は2.0 ℓへ拡大、そしてシャシーは7代目シビックの新プラットフォーム、「グローバル化と高性能をどう両立させるか」が命題でした。

結果としてシビック二台目のTypeRは、日本仕様215 ps、欧州仕様200 psという二面性を持つことで日の目を浴びることとなります。

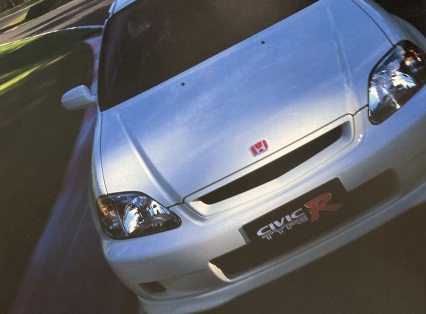

「EK9超え」を掲げた開発ストーリー

EK9が示した「軽量×高回転NA」は傑作でしたが、次期モデルの企画が動き出した1998年、欧州では排ガス規制EURO 3と衝突安全強化が迫っていました。

開発責任者・黒田博史氏は「世界中で売れるType Rを作る」ため、ボディ拡大とKシリーズ2.0 ℓ i-VTECの採用を決断。

ところが、この時代の車がほとんどそうだったように、EP3も例外なく規制由来の重量増が大きなネックとなります。

それでもホンダは日本仕様1,170 kg、ユーロ仕様1,204 kgとし、「出荷国ごとに最適仕様を造り分ける」ことで、重量増を最小限に抑えています。

K20AとK20A2。二枚看板のエンジン

実はこのK20A、EP3に搭載されているものだけでも二種類存在します。

はじめに無印のK20A。こちらは日本仕様車に搭載されていたもので、215 ps/8,000 rpm・20.6 kg m/7,000 rpm。

ハイカム高リフト、11.5:1高圧縮、クロモリ軽量フライホイールが採用されています。

そしてさらに驚きなことに、日本仕様のEP3はエンジン本体のみ栃木製、完成車は英国生産という複雑な工程で組み上げられています。

そしてユーロ仕様がK20A2。200 ps/7,400 rpm・19.0 kg m/5,900 rpmで吸排気・ECUを扱いやすく振り、カタログ燃費も重視…

という説明ですが、皆様お気づきの通りEP3においても日本仕様が非常に人気があります。逆輸入車を買うときはお気をつけて…(タマもほぼありませんが)

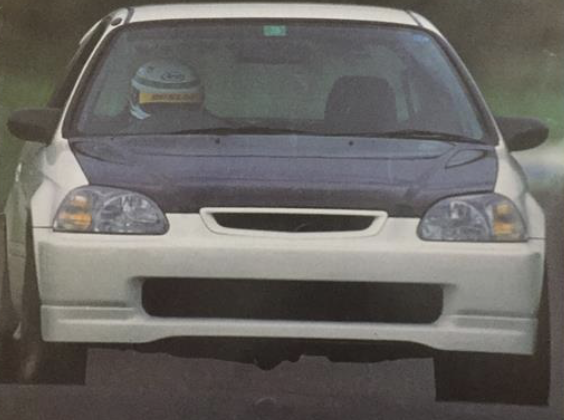

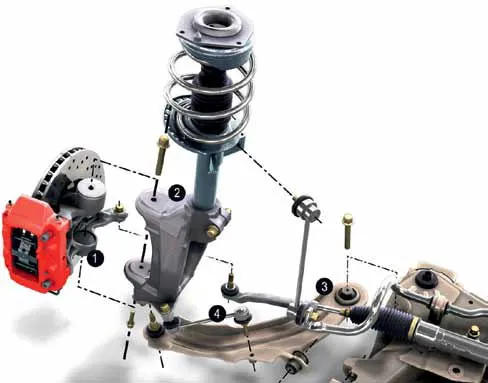

シャシーの刷新。苦肉のストラット化

フロントはコストとパッケージ効率からダブルウィッシュボーンを捨てマクファーソンストラットとなります。

当時のType Rファンは落胆しましたが、開発陣は「剛性を上げ、ロールセンターを最適化すれば十分戦える」と主張します。

実際、日本仕様は専用20 mm太スタビとクイックレシオEPS、ヘリカルLSDを標準装備し、純正状態での鼻の入りは「EK9以上」と評価されることもあります。

一方ユーロ仕様は全車LSDレス。街乗りフレンドリーとしてここでもキャラ分けが徹底されています。

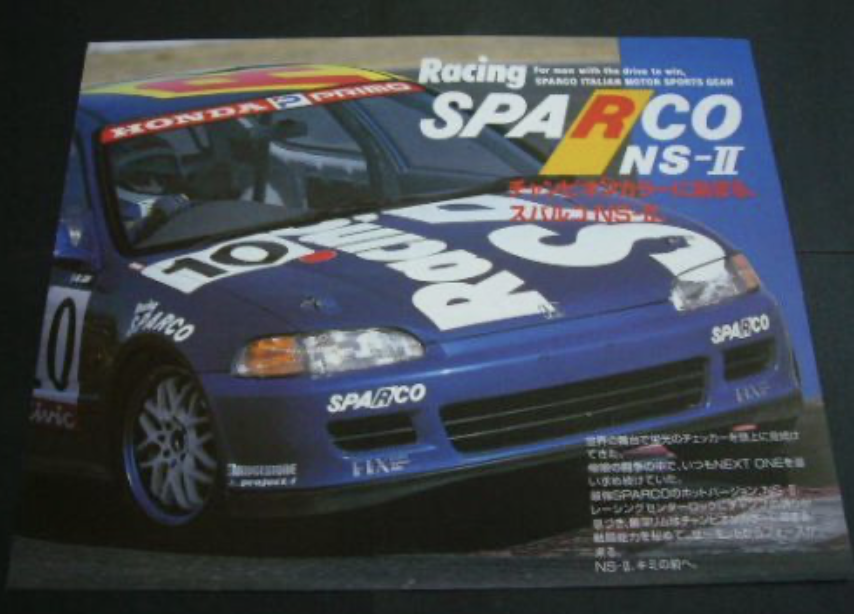

EP3のレース事情。ワンメイクから耐久まで

2002年、シビック Type Rユーロカップが開幕。

均一な200 ps仕様で争うレースはドライバー育成の登竜門となり、2シーズン目には参戦枠が即日完売したそうです。

日本でもスーパー耐久ST4クラスにJDM EP3が投入され、富士1000 kmでクラス連勝。重量級FRを抑えるシーンも多く、メディアは「FF最速の看板は健在」と報じました。

EP3が残したDNA

EP3が後世に託した三つのDNAは、まず最も大きな点ではK20Aという、2.0ℓ高回転NA路線のエンジンでしょう。K20Aの成功は後継モデルのFD2(K20A)や、ターボ化されたFK8・FL5のK20Cへと受け継がれ、後年のシビックType Rの性能基盤を築くこととなります。

次にグローバルType R戦略。国別チューニングを施したEP3は、後の欧州向けFN2や北米向けFL5など、多彩なバリエーション展開の原型となりました。

そして最後はストラットサスペンション。後輪方向を剛体化する思想はやがてマルチリンクへと発展し、今も現行モデルのハンドリング精度を支えています。

「世界標準」を掲げたターニングポイント

EP3は、EK9の純血主義を引き継ぎながら、2.0 ℓ化と世界展開でType Rをホンダ党の専売特許から全世界の走り好き全員の共通語へ押し上げました。

高回転VTECサウンドが8,000 rpmで頂点を迎え、6速クロスで息つく暇なく加速する…

その体験は、プラットフォームが変われど「赤バッジに宿る魂」そのものです。次章では、このK20Aの完成度をさらに高め、国内専売で速さを突き詰めた、FD2へと物語は続きます。