国際ラリー「JWRC」を照準に

2000年代初頭、スズキはカルタス以降の世界戦略車として初代スイフト(HT系)を発売したものの、ラリーで名を上げた競合(プジョー206 RCやシトロエンC2 VTSなど)に対抗する「看板モデル」を持っていませんでした。

若者に刺さる走りのイメージづくりと国際ラリー(JWRC)参戦、その両方を一手に担うホモロゲモデル。

それがHT81S型スイフトスポーツだったのです。

HT81Sスイフトスポーツというクルマ

2003年6月に登場したHT81S型スイフトスポーツは、3ドアボディ専用で全長3,620 mm、全幅1,650 mmというコンパクトなサイズに、車重わずか930 kgの軽量パッケージを実現しました。

前後バンパーとルーフスポイラーは専用デザインとされ、鮮やかなイエローやブルーなどの純正カラーが軽快なホットハッチというキャラクターをいっそう際立たせます。

また、日本車としては当時めずらしくRECARO製セミバケットシートを標準装備し、走りへの本気度を明確に示しました。

軽量ボディと本格的な装備を組み合わせることで、発売と同時にスポーツ志向の若者たちの注目を集めました。

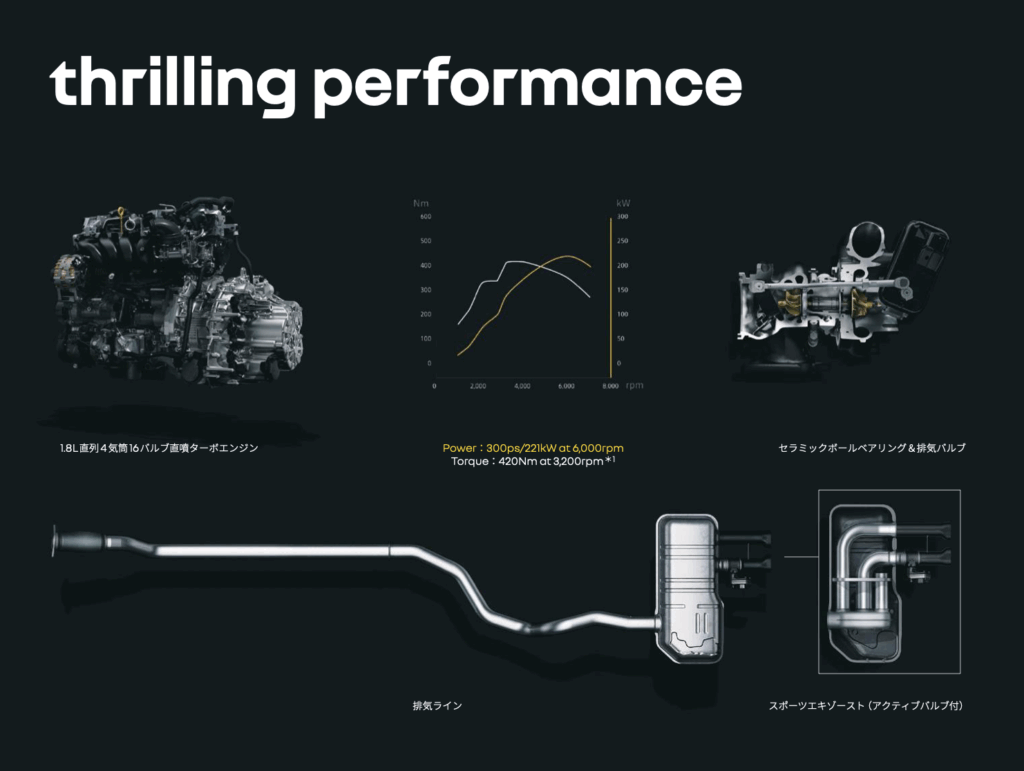

M15A型エンジン

カルタスGT-iの流れを汲む「軽量 × 高回転」思想を受け継ぎ、エンジンはM15A型 1.5 L DOHC16V(115 ps/6,400 rpm・14.6 kg-m/4,100 rpm)を搭載。

等長エキマニや高圧縮11.0の「赤ヘッド」仕様で、レブは7,000 rpm超まで一気に吹け上がります。

5速MTと短いファイナル(3.944)を組み合わせ、0-100 km/hは9秒台。パワーよりパワーウェイトレシオ8.1 kg/psの鋭さが身上でした。

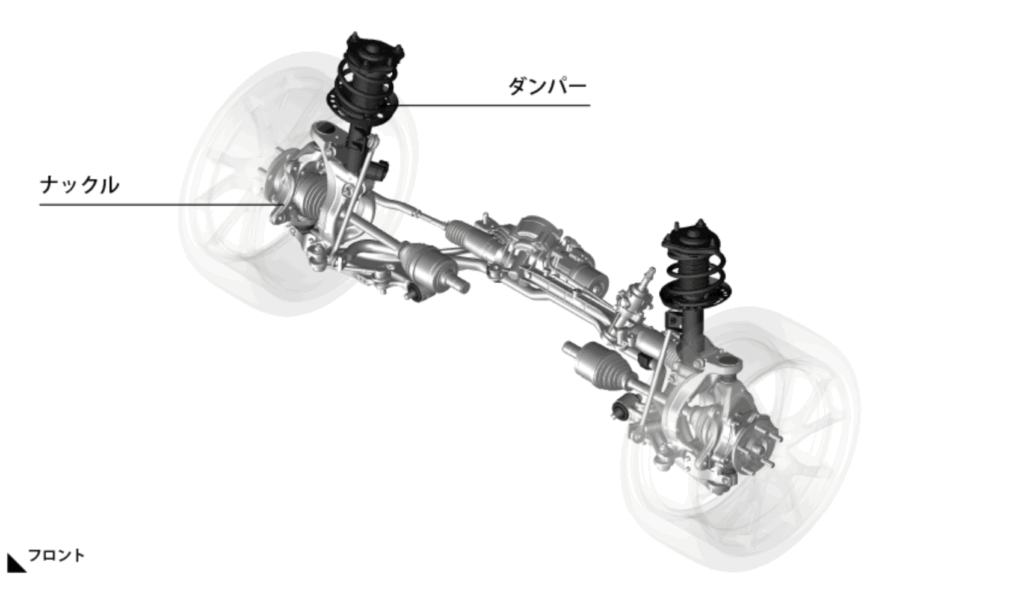

「バネ下を削って曲がる」セッティング

LSDこそ装備しないものの、足回りの剛性アップと軽量ホイール・ブレーキでバネ下を徹底的に軽量化。

結果として操舵初期がクイックに、減速帯を越えても「跳ねずに掴む」味付けになりました。

JWRCタイトル獲得、イグニスSuper1600の血統

HT81Sのプラットフォームは、スズキがJWRC用に開発した「イグニス Super1600」と共通。

2004年シーズンにはスウェーデン人ドライバーP-G・アンダーソンがこのマシンでシリーズチャンピオンを獲得し、「ライトウェイト+高回転」パッケージの実力を世界に示します。

わずか2年半、短命でも色濃い足跡

生産は2005年夏までと短命ながら、「100万円台で買えるリアルスポーツ」というポジションで熱狂的なファンを獲得。

ZC31S型(2005)、ZC32S型(2011)、ZC33S型(2017)へと続く「スイスポの礎」を築きました。

DNAは今も脈々と

軽量ボディがもたらす俊敏なハンドリング、高回転域まで一気に吹け上がる痛快なエンジンサウンド、そして若者でも手が届く良心的な価格――

この三つの美点は、1.4 Lターボを積む現行ZC33S型にも脈々と受け継がれています。

その礎を築いたのがHT81S型スイフトスポーツです。

まさに「庶民派ホットハッチ」というイメージを決定づけた原点と呼ぶにふさわしい一台だと言えるでしょう。

PS:KeiはアルトワークスのDNAで書きますのでお待ちください…