「ターボ+空力」で壁をブチ破った十代目FK8

2017年、ホンダはFK2の成功を見て高回転NAをいさぎよく捨て去り、10代目シビック Type R=FK8 を世に放ちます。

2.0 L VTEC TURBO 320 ps、400 Nmで駆動し、ニュル北7分43秒8…

数値だけでも超々ド級ですが、5ドアで家族も乗れるホットハッチというギャップがこれまた…

FD2での5ドア思想をそのままに、FK2の戦闘力を受け継いでFK8は売れないわけがありませんでした。

開発ストーリー「どの道でもFF最速に挑む」

プロジェクトリーダー・柿沼秀樹氏は「環境規制を敵にせず、むしろ速さの武器にする」と宣言。

巨大開発費が投じられた10代目グローバル・シビックをベースに、空力・冷却・剛性を徹底的に煮詰めます。

前後ディフューザー+巨大リアウイングは飾りではなく、ゼロリフト&200 km/h超での安定を実現し、「どのコースへ持ち込んでも戦えるType R」を狙いました。

K20C1第二世代――320 ps/400 Nmの驚異

先代FK2と同系ながら、ターボ換装と吸排気最適化で比出力155 ps/ℓへアップ。

6速MTはローギヤをクロス化、油圧フライホイールダンパーでシフトフィールはさらに軽快になります。

そしてエンジンは、2,500 rpmで400 Nm、6,500 rpmで320 psという歴代を見てもトップレベルでワイドバンドの仕様。VTECの“高回転ハイ”とターボの“圧”を両取りした新時代の代物です。

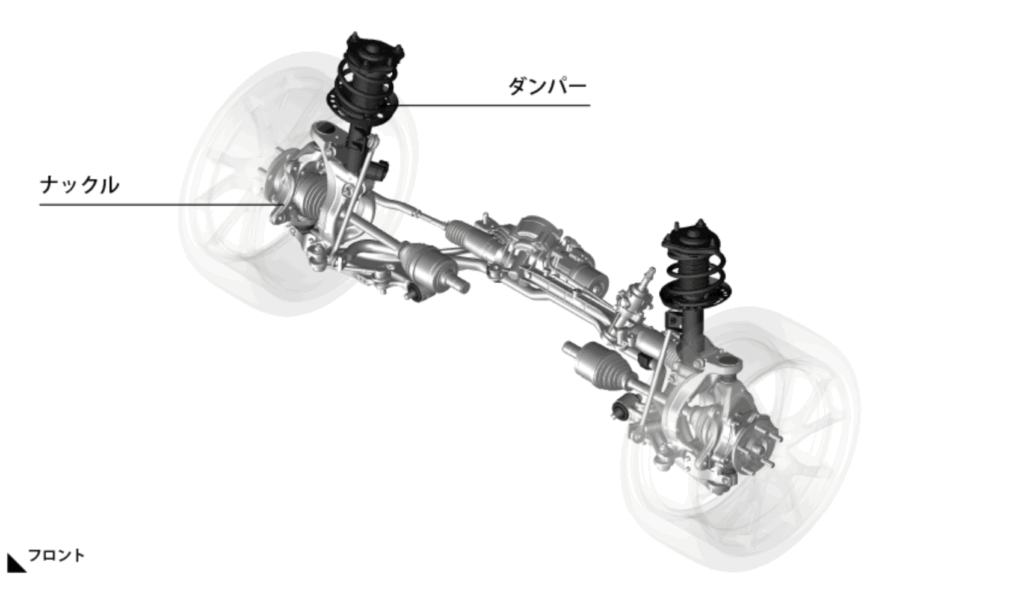

デュアルアクシスストラット+マルチリンク=曲がるターボ

フロントはデュアルアクシス・ストラットでトルクステアを80%カット。

リアは新設計マルチリンクでロールセンターを適化。高剛性ボディは先代比+38%で、しかもこれ、旧型より16 kgも軽くなっているんですね。

結果、開発ドライバーの木嶋隆一氏は「コーナー進入速度が10 km/hアップした」と言います。

ニュル北7分43秒8、そして欧州“5冠”

開発最終段階の2017年4月3日、FK8はニュルブルクリンク北コースを7分43秒8で周回。

FF最速を奪還したばかりか、その後スパ、モンザ、マニクール、シルバーストーン、エストリルの欧州5サーキットでもFWDレコードを総ナメにしました。

2020年リミテッドエディション

2020年の小変更でブレーキを2ピース化し、ADS制御を高速化。さらにType R Limited Edition(通称“黄FK8”)を1,020台限定で投入。

BBS鍛造+Cup 2+遮音材カットで50 kg減を達成し、鈴鹿を2分23秒993で駆け抜け、F1ホームにFWD最速の看板を掲げました。

ターボで過給されたType Rの可能性

FK8は「高回転NA=Type R」という伝統を更新し、ターボと空力で速さの絶対値を引き上げました。

ニュルと鈴鹿のダブルレコードが証明する通り、Type Rの魂は排気量や過給方式を超えて、「楽しく走る」という形で生き続けます。

次章はさらなる熟成を遂げた現行FL5。シビック Type Rの物語はここで終了となるのでしょうか…?