「軽だけではもう伸びない」

創業以来、軽自動車のみを作ってきたスズキでしたが、当時の経営陣は大きな意思決定を強いられていました。

1970年代末、衝突規制強化により軽規格は技術的なコストが上がっており、他社と比べてシェアの小さいスズキは苦戦を強いられます。

カルタスまでの普通車での失敗

スズキとしても普通車で行くしかないとし、軽規格だったフロンテを普通車仕様に改造したフロンテ800や、輸出仕様のジムニー8(現在でいうジムニーシエラのようなもの)を実際に売っていました。

しかし、結果は芳しくありませんでした。

フロンテ800はわずか2600台で撤退。ジムニー8もニッチに留まり、商業的に大成功したとは言えませんでした。

いずれにせよ、国内の軽マーケットは頭打ちで、当時のスズキには「海外でも売れる世界規格のクルマ」が必要だったのです。

GMから来た「M-car」

時を同じくして1979年、北米市場には燃費規制の波が直撃していました。

大排気量のザ・アメリカンなクルマを作ってきたGMでしたが、小排気量のコンパクトカーを一刻も早く開発する必要がありました。

しかし、社内で進行していた1リッター級世界戦略車、通称「M-car」は、採算が合わないと判断され計画中止寸前。

大量の設計図と衝突・排ガス試験のデータだけが残されていました。

そうです。このM-carこそがカルタスGT-i、ひいてはスイフトスポーツの直系の祖先となるのです。

スズキとGMの資本提携

普通車への進出に苦戦していたスズキ、M-carへの投資コストを回収したいと考えていたGM。

この両者の利害がピタリと重なったのが、1981年の資本提携となります。

スズキは自社株を5%も差し出し、GMからM-carの設計やデータ一式を「買い取る」形で資本提携をします。

これにより、スズキは約2年という異例の速さで新型車を開発できただけでなく、北米・欧州の厳格な基準をクリアするためのデータまで手に入れました。

1983年、スズキ カルタスの爆誕

スズキはこの車にただならぬ想いを持っていました。

フロンテ、ジムニーでの普通車進出への失敗、そして自社株を5%も渡して手に入れたM-car…

もはや失敗するわけにはいきません。

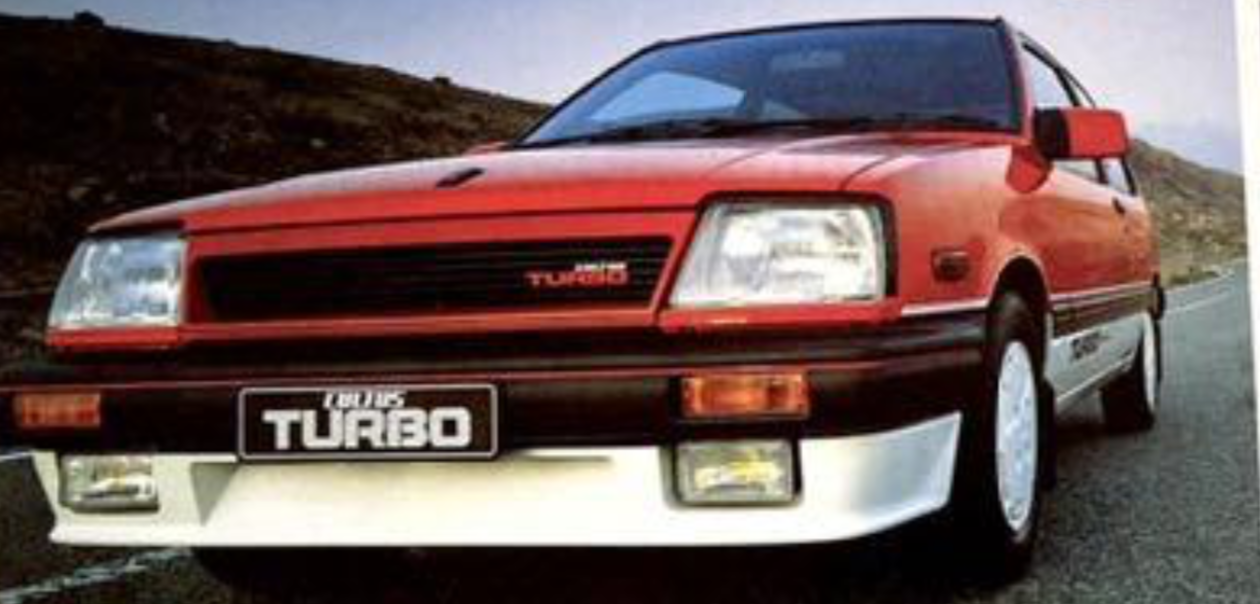

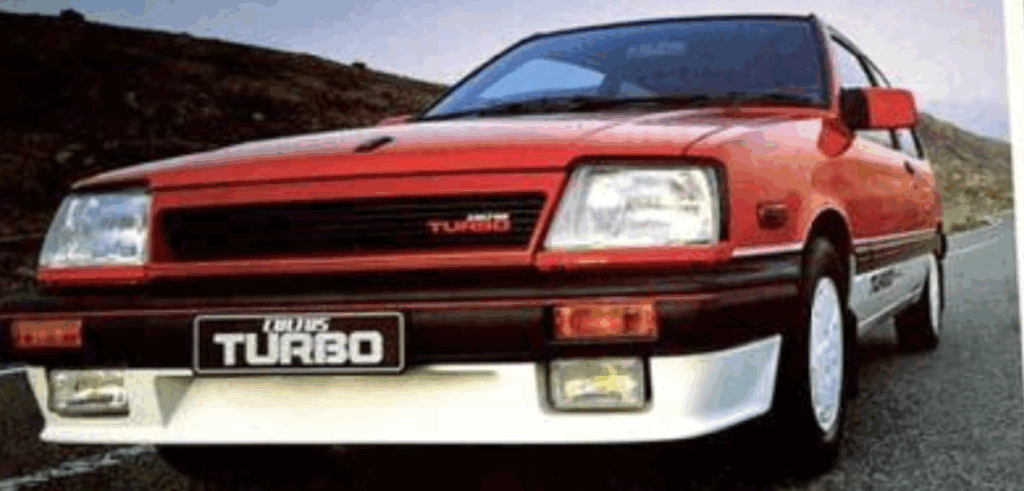

その結果、デザインはかの有名な「イタルデザイン」が仕上げます。今見てもかっこいいですねこのクルマ。

全長3.7mのBセグメントボディは、日本・欧州・北米を一つの方でカバーできる世界規格のサイズ。これらにより、生産は一気にグローバル化をしていきます。

新開発の高回転型G13Bエンジン

カルタスの成功を裏に、スズキは1985年の東京モーターショーにミッドシップのコンセプトカー「RS-1」を展示します。

実はカルタスGT-iに載っているG13Bは元々、このRS-1に載せるために開発していたエンジンでした。(当のRS-1はお蔵入りとなってしまいましたが…)

1986年 カルタスGT-iが追加

そして、スズキは何を思ったのかこのエンジンをカルタスに搭載し、カルタスGT-iを発表します。

800kgの車体に94馬力のエンジン。

大排気量よりも軽量で勝負。元々軽自動車屋だったスズキは、軽自動車での経験を活かすという社内哲学とも一致します。

ホモロゲーション目的のワークスカーではなく、若者が乗りやすいライトスポーツ。これがカルタスGT-iの立ち位置でした。

カルタスGT-iが残したDNA

ここまで見たら勘のいい皆様はもうお気づきかと思いますが、この思想、現代のスイフトスポーツでもしっかりとまだ生きています。

軽量、安い、そしてスイフトという世界戦略車に対するスイフトスポーツ…

1986年からおよそ40年にわたり「若者のためのホットハッチ」という独自ポジションを守り抜いているのは、まさにGT-iが拓いた道筋と言えるでしょう。

おわりに

軽自動車メーカーが欧米の規格へ踏み出すという、当時としては無謀に見えた挑戦。

GMが置き去りにした設計図を活用し、2年という短期開発で世界戦略車に仕立て上げた開発陣の執念は、今のスイフトスポーツにも脈々と流れています。

カルタスGT-iは単なる一発屋ではなく、スズキの企業文化そのものを変えた「転機のクルマ」だったのです。